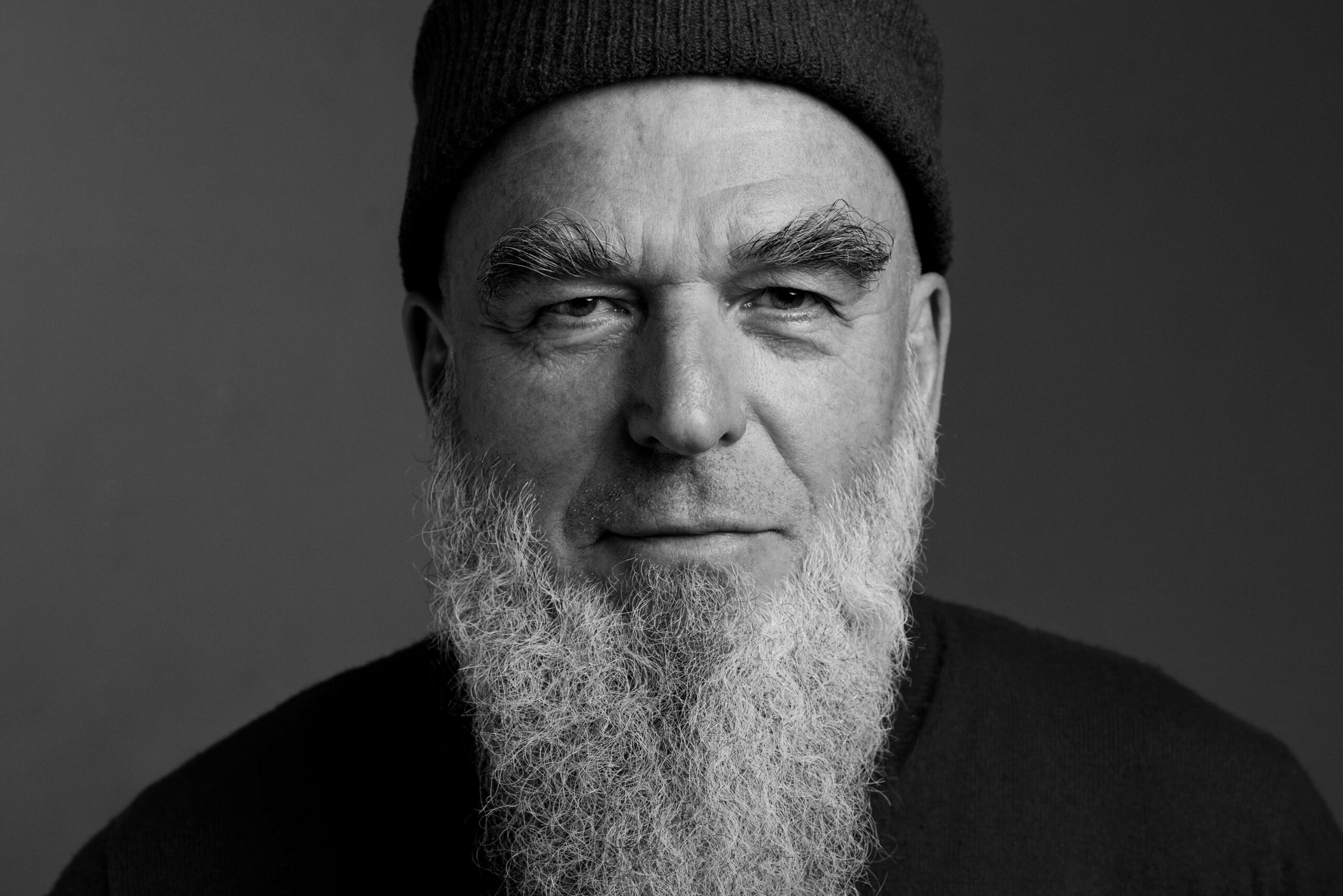

Das Verständnis vom Schlagzeug hat sich in den letzten Jahrzehnten stärker verändert als das der anderen Instrumente. Die Zeiten des reinen Time Keeping sind lange vorbei. Moderne Schlagzeuger bilden immer weniger das Fundament, sie verfügen die Steine. Reduktion ist daher einer der Meta-Trends. Ein besonders kreativer Verfechter dieser Bewegung und ein wahrer Klangversteher ist Erwin Ditzner, dem manchmal schon eine kleine Trommel reicht, um ein Räume eröffnendes rhythmisches Universum aufzubauen. Festivalleiter Rainer Kern fand und findet das so besonders, dass er Ditzner die einzige White Card des Enjoy Jazz Festivals gab und ihm damit freie Hand für die Gestaltung eines jährlichen Festivalkonzerts gibt. So sind etliche audiophile Platten mit Live-Mitschnitten entstanden, u.a. ein hochspannendes Duo mit dem Pianisten Chris Jarrett. (Interview von 2016)

Ditzner ist weitgehend Autodidakt. Die klassische Ausbildung als Schlagzeuger brach er nach einem Jahr wieder ab. Sein Hochschullehrer, zu dem er bis heute noch Kontakt hat, hat das Problem sofort erkannt und auf den Punkt gebracht: “Das mit der Klassik und dir funktioniert irgendwie nicht. Weil du permanent grooven willst.”

Trotzdem war die kurze Zeit am Konservatorium Wiesbaden insofern hilfreich, als sie zum Beispiel Ditzners bis heute andauernde Liebe zur eingangs erwähnten kleinen Trommel begründete und generell seine Präferenz für rudimentäre Equipments, der gebürtige Wormser ist ein Klangtüftler im Mikrokosmos, ihn reizt das Innenleben von Klängen. Hier sucht er nach Differenzierung und Vielfalt. Fast schon zum Markenzeichen geworden ist seine sich immer wieder auch selbst hinterfragende Akribie im Umgang mit den Möglichkeiten, die in einem Instrument liegen; der tiefe Respekt vor jedem einzelnen Ton, der in sich wiederum eine unendliche Vielfalt an Formulierungsmöglichkeit birgt. Der Klang entsteht bei Ditzner daher auch nicht durch den Aufprall des Sticks auf ein Fell. Er ist als Vorstellung bereits viel früher vorhanden und seine physikalische Realisation ist keine isolierte Handlung, sondern der Höhepunkt einer Prozesskette, zu der auch Leerstellen bzw. nicht gespielte Töne gehören.

Die Intensität der Rhythmik ist nicht technisch erzeugt, hat nicht primär mit Rhythmus und Timing zu tun, sondern ist reine bzw. allumfassende Musikalität. Sein Spiel, wie wohl dramaturgisch vollendet und wenn nötig auch mal plakativ pointierend, arbeitet immer auch mit einer Art Nachklang, der die Töne der Mitspieler unmerklich luftig verbindet. Ditzners Spiel trägt, ohne dass er dafür eine eigene Ebene einziehen müsste. Was hier auf dem Drumset erzeugt wird, ist eine Art atomisierter Klang. Kernmusik. Es gibt dabei kein klassisches Ganzes mehr; nur Partikel, die nicht bloß miteinander kommunizieren, sondern mit allem, was den jeweils gegenwärtigen musikalischen Raum ausmacht. Ditzners Schlagzeugarbeit entspringt dem Hören, nicht dem Spielen. Das hat eine Vorgeschichte.

“Ich habe mich schon immer aufgenommen. Alles, was ich gespielt habe, habe ich mitgeschnitten. Ich habe zu Hause stapelweise Musik-Kassetten, DAT-Cassetten, Files. Beim Abhören habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass mein Empfinden auf der Bühne mit der Aufnahme viel weniger zu tun hat, als ich dachte. Meine Wahrnehmung im Spielen war eine andere als im Hören. Das hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass ich wohl dazu neige, auf der Bühne zu viel zu machen. So kam es dazu, dass ich mein Spiel immer weiter reduziert habe. Der Vorteil war, dass ich mich beim Abhören der Musik immer noch daran erinnern konnte, wie ich mich beim Spielen gefühlt habe. Das in Relation zu setzen, birgt ein enormes Lernpotenzial. Denn vieles, was man aus dem Augenblick heraus gut findet, dient am Ende gar nicht der Musik.”

Wie aber nähert man sich dem Ideal eines kompromisslos musikdienlichen Schlagzeugspiels? Man kann das methodisch sehr gut nachvollziehen, wenn man Ditzner auf der Bühne beobachtet.- Er ist hier sehr pragmatisch veranlagt. Er verfügt über eine Art Basissound, getragen von einem sehr eigenen Stil, in gewisser Weise könnte man ihn sogar als ein positives Klischee bezeichnen, durchaus variantenreich, den er aber immer nur zu Beginn eines Stückes einsetzt. Auf dieser Basis beginnt er nun zu hören. Er wartet geduldig, bis er verstanden hat, was sein Gegenüber will, was er anbietet, welche Vorstellung er im Kopf hat. Dann setzt eine Art korrespondierendes Abtasten ein. Ditzner lehnt seinen Klang sukzessiv an diese Vorstellungen an, prüft und erweitert sie gegebenenfalls, und forscht intuitiv nach klanglicher Kongruenz. Dieser Prozess kann in Sekunden oder auch in Minuten ablaufen. Er erfordert höchste Konzentration und Empathie. Und weil das alles im Spielen passiert, bedeutet es natürlich auch Stress.

“Stimmt”, bestätigt Ditzner schulterzuckend, “aber es geht nicht anders. Zumindest bei einer Musik, die sich die Zeit lässt, sich ganz organisch im Stile einer Session zu entwickeln. Natürlich macht diese Vorgehensweise keinen Sinn, wenn ich zum Beispiel im Theater spiele. Da hat man das alles vorher schon in Gedanken durchgespielt und sich vorab überlegt, wie sich was auf der Bühne entwickeln könnte und welche Rolle ich dabei einnehmen sollte und möchte. Der Prozess ist aber grundsätzlich derselbe.” Dabei hat der Schlagzeuger aus der Not eine Tugend gemacht. Er liest keine Noten. “Dafür weiß jeder”, so Ditzner über Ditzner “der hat Ohren. Manchmal dauert die Probe vielleicht ein bisschen länger, aber dafür kommt oft etwas sehr Eigenes heraus.”

Was dadurch nicht möglich ist, ist, sich erst eine Woche vor einer Produktion mit dem Notenmaterial zu beschäftigen und dann mehr oder weniger makellos vom Blatt zu spielen. Ditzner investiert in die Vorbereitung größerer Projekte bisweilen ein, zwei Monate. Das mag unökonomisch klingen, aber er ist über die Jahre so gut organisiert, dass er diese Mehrarbeit stemmen kann. Er muss ganz einfach mit dem Material leben, er muss es um sich und in sich spüren, und vor allem muss er es permanent hören: zuhause, im Auto, im Proberaum, bei fast jeder Gelegenheit, so lange, bis er die Musik in Kopf und Körper hat.

“Der Vorteil ist”, so Ditzner “dass ich in meiner Arbeit heute viel gewissenhafter bin als früher. Vor zwanzig Jahren kannte ich diese intensive Art der Vorbereitung noch nicht. Damals wäre es undenkbar gewesen, so wie heute, für Juli einen Workshop zugesagt zu haben und mir bereits im Februar erste Gedanken dazu zu machen.”

Auf die Frage, ob sich dieser Aufwand wirtschaftlich auszahlt, nickt der Schlagzeuger lächelnd und verweist auf seinen Terminkalender: “Manchmal ist es fast zuviel. Ich habe erst vorhin nachgesehen, ob sich in nächster Zeit mal ein 14-tägiger Korridor ohne Verpflichtungen finden lässt, um mich einfach mal in den Zug zu setzen und nicht verfügbar zu sein.” Auch unser Gespräch fand unter dem Vorbehalt statt, dass er möglicherweise kurzfristig absagen und zu Aufnahmen nach Frankreich fahren müsse.

Wenn Erwin Ditzner einen Wunsch frei hätte dann würde er zunächst einmal vieles genau so lassen, wie es ist, vor allem die Vielzahl seiner laufenden Projekte.

“Aber ich würde gerne mit jedem dieser Projekte mal die Gelegenheit haben, drei Wochen am Stück zu arbeiten, zu touren und die Dinge sich entwickeln zu lassen. Das fehlt mir in diesem schnelllebigen Business: Konstanz, Kontinuität, Zeit. Kürzlich war ich mit einer deutsch-indischen Besetzung unterwegs, erst in Indien, dann in Deutschland. Es war total faszinierend, zu sehen, was sich in kürzester Zeit entwickeln kann.”

Ditzner, der 2013 mit “Elements” auch eine Solo-CD veröffentlicht hat, jongliert aktuell mit rund zehn unterschiedlichen Projekten, von Solo bis Großform, von Kleinkunst über Musette bis zu Modern Jazz. Dabei ist immer auch ein anderes Schlagzeugspiel und natürlich oft auch ein anderes Setting gefragt:

“Die Anzahl der Projekte ist nicht das anstrengende, sondern ihre Unterschiedlichkeit. Letzte Woche habe ich am Mittwoch im Theater bzw. Ballett gespielt, mit 11-köpfiger Band und Rock-Set, am nächsten Tag war ich mit kleinem Set bei ,Jazz am Neckar’, tags darauf das Release-Konzert von Cobody, wo wieder eher ein satter Sound gefragt war, dirty und funky und am nächsten Tag dann ein Auftritt mit dem Twintet, also mit zwei Bläsern, in einer kleinen Halle in der ich während des Spielens auch noch den Sound gemacht habe. Als die Woche rum war, habe ich mir, was selten vorkommt, wirklich mal selbst auf die Schulter geklopft.”

Eines von Ditzners herausragenden CD-Projekten ist das zweite Album des Duos mit dem Saxophonisten Lömsch Lehmann, einem der europaweit besten seines Fachs. Die beiden kennen sich seit rund 25 Jahren und bilden mit Sebastian Gramms eine Art Jazz-Kleinfamilie, die in immer wieder neuen Konstellationen an die Öffentlichkeit tritt – aber seltsamerweise so gut wie nie als Trio. Das Projekt mit Lömsch ist fraglos ein Höhepunkt in Ditzners Diskografie und setzt in Sachen Reduktion und Klangtreue Maßstäbe.

“Die neue Duo-Platte ist entstanden, indem wir 70 Prozent unseres Outputs einfach gestrichen haben”, erzählt Ditzner. “Es ging nicht darum zu zeigen, was spieltechnisch möglich ist. Wir haben uns ganz viele Dinge einfach verboten. Wir wollten eine bestimmte Balance. Keine eruptiven Höhepunkte und Ausbrüche, sondern Klarheit, Dichte. Wir haben uns völlig von standardisierten Erwartungen frei gemacht. Es war uns auch egal, ob uns die Jazzpolizei damit durchwinken würde. Das Ganze hat zwei Jahre gedauert.”

Das Resultat ist ein Album, das in seiner Zurückgenommenheit fast schon etwas Manisches hat. Wenn man antritt mit dem Vorsatz, dass jeder gespielte Ton eine Bedeutung haben muss, dann kann man gerade als Jazzmusiker entweder in Panik verfallen angesichts der Angst, dass einem die Noten ausgehen könnten oder man kann sich hineinfallen lassen in eine Leere, die einen vielleicht nicht zu völlig neuen, dafür aber zu den jeweils einzig richtigen Klängen führt, zu einem Sinnbild musikalischer Erhabenheit. Wir reden hier nicht zuletzt deshalb von einer der besten deutschen Duo-Aufnahmen der letzten zehn Jahre. Das meisterhaft durchdeklinierte und ästhetisch überaus transparente Konzept eines ausschließlich musikdienlichen Spiels ohne virtuose Eitelkeiten ist geeignet, Maßstäbe zu setzen. Hier haben zwei großartige Individualisten nicht nur zu einer Stimme gefunden, vor allem haben sie mit ihr etwas Substanzielles zu sagen.

Datum: 22. Juni 2023